La situation est désespérante

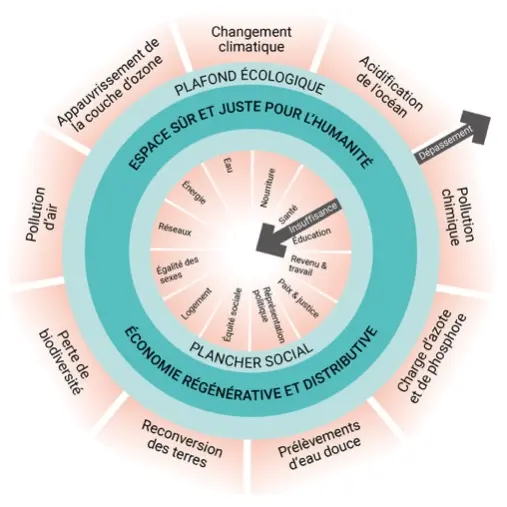

Lorsqu’on s’intéresse à la durabilité, le constat est amer, parfois même effrayant : 7 limites planétaires sur les 9 définies sont déjà dépassées, et la terre a quitté la zone stable et résiliente dans laquelle l’humanité s’est développé les dernières 10'000 années. Pour autant, une grande partie de la population mondiale n’a pas ses besoins fondamentaux couverts. Sans transformations profondes de nos systèmes alimentaires, économiques, agricoles et de santé, l’écart entre les enjeux écologiques et humains ne fera que se creu-ser, sans véritable solution en vue.

L’amélioration continue ne suffira pas

Depuis des décennies, nous tentons, sans réel succès, de tout concilier : faire mieux, polluer moins, coûter moins cher, mieux respecter nos collaboratrices et collaborateurs… tout en améliorant nos marges finan-cières. Mais force est de constater que nos mantras d’optimisation et d’amélioration continue arrivent en bout de course. Tant que nous ne remettrons pas en question les business models de base de nos entreprises et organi-sations — pour aller vers une économie circulaire, régénérative ou à impact positif —, tant que nous conti-nuerons à penser les politiques publiques en silos, nous resterons coincés dans les limites du possible. Nous déployons des efforts considérables… pour des résultats, au fond, terriblement frustrants.

Les fronts se durcissent et la situation se fige

Ces dernières années, nous avons beaucoup misé sur la connaissance, l’information et la sensibilisation. Le résultat ? Une société traversée par trois formes de frustration :

- celle de ceux qui savent et ne comprennent pas pourquoi les autres ne changent pas

- celle de ceux qui savent mais ne voient pas comment changer

- celle de ceux qui ne veulent tout simplement plus rien savoir

Les positions se figent, les fronts se durcissent, et plus rien n’avance.

Et pourtant, les solutions existent !

La bonne nouvelle, c’est que, tout en prenant conscience des dégâts causés aux limites planétaires et aux besoins fondamentaux humains, nous avons aussi découvert qu’un espace sûr et juste pour l’humanité est possible. C’est précisément ce qu’illustre la théorie du Donut, développée par Kate Raworth : un modèle qui montre qu’entre la préservation de la planète et la satisfaction des besoins de toutes et tous, il existe une zone d’équilibre durable.

Copyright : www.kateraworth.com/doughnut/

Dépasser le management environnemental et social

Pour atteindre cet espace juste et sûr du Donut, il ne s’agit plus de simplement faire mieux — en nous raccrochant à des indicateurs d’amélioration continue qui nous enferment dans une voie sans issue —, mais bien d’apprendre à faire autrement.

Nous devons innover, sans réduire l’innovation à sa seule dimension technologique. Car si la technologie permet souvent d’optimiser un objectif précis, nous en maîtrisons rarement les effets secondaires, parfois considérables. En tant qu’actrices et acteurs de la durabilité, nous devons apprendre à ne plus nous raccrocher unique-ment aux bilans environnementaux ou climatiques pour distinguer le bien du mal. Nous devons dépasser la simple mesure d’indicateurs et l’application mécanique de lignes directrices de reporting. Ou encore, ces-ser d’ennuyer ou rassurer les gens avec des écogestes. Innover, c’est repenser nos modèles d’affaires, en intégrant l’ensemble de la chaîne de valeur — quitte à interroger la mission même de nos organisations : un enjeu éminemment sensible et stratégique.

Ouvrir les possibles plutôt que critiquer les autres

Évitons avant tout de diviser la société entre les « bons » et les « méchants », ou d’enfermer les personnes dans des catégories identitaires — qu’elles soient valorisées ou stigmatisées — comme les automobi-listes, les végétariens, les populistes, les membres d’un parti, les expertes ou encore les héros. La logique de confrontation que cela entraîne bloque toute évolution collective des pratiques. Il est essentiel au contraire de rester ouvert : agir et montrer ce qui est possible, susciter l’envie, soutenir des alternatives, explorer des pistes, expérimenter à notre manière — sans nous laisser enfermer par des étiquettes identitaires.

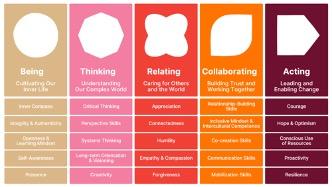

Être plutôt que savoir

Nous savons aujourd’hui qu’un levier essentiel pour concevoir des solutions adaptées à un tel contexte réside moins dans les savoirs que dans les savoir-faire et les savoir-être. En développant, à grande échelle comme au sein de chaque organisation — et d’abord en nous-mêmes — ces compétences transforma-tionnelles, nous pouvons dépasser les limites actuelles. Les solutions à nos défis mondiaux ne seront alors plus trop lentes, trop éphémères ou trop ponctuelles, mais durables et porteuses de véritable changement.

Les Inner Development Goals (IDGs), ou objectifs de développement intérieur, constituent un référentiel de compétences personnelles à cultiver, renforcer ou combiner au sein d’une équipe pour devenir un véri-table acteur ou une véritable actrice de la transition. Au sanu, nous utilisons ce référentiel en interne depuis plusieurs années avec succès, afin d’orienter la réflexion sur nos objectifs de formation et sur l’évolution de nos référentiels de compétences.

Copyright : Inner development goals

Faire autrement, parce que nous le voulons, plutôt que faire mieux, parce que nous le devons

Pour engager de véritables transformations, il faut permettre à chacune et chacun de se projeter dans un futur désirable, de se sentir partie prenante de la société, en lien avec les autres et avec la réalité du monde. Il faut aussi offrir l’espace et le cadre nécessaires pour imaginer des approches nouvelles, moti-vantes et porteuses de sens. Nous devons réapprendre à poser d’abord le cadre — constater les faits et viser le cœur du Donut, entre plafond écologique et plancher social. Puis clarifier le pourquoi (par exemple vivre de manière digne et authentiquement humaine dans l’écosystème terrestre, ou plus concrètement selon chaque contexte). Enfin, explorer ensemble comment y parvenir, avec plaisir. C’est un processus d’innovation sociale à la fois ambitieux et passionnant, qui appelle des méthodologies adaptées.

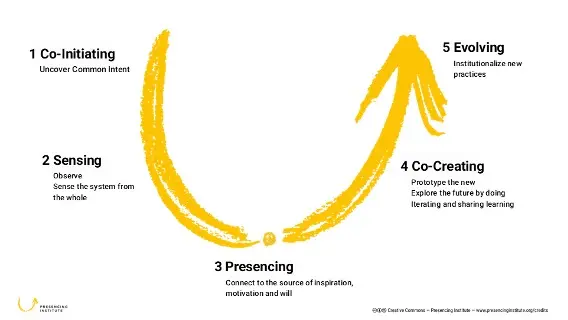

Méthode de la théorie U, de Otto Scharmer

La Théorie U est une approche conçue pour aborder les problèmes complexes, ceux qui ne peuvent être résolus à partir des expériences passées. Elle cherche à rompre avec les schémas de pensée habituels, afin de développer une vision plus profonde et plus holistique du système dans son ensemble, en rendant visibles et compréhensibles les relations et les interconnexions entre ses différentes composantes pour toutes les parties prenantes. Chez sanu, nous intégrons régulièrement des éléments de cette approche dans la conception de nos formations et de nos ateliers. Elle nous permet d’aller au-delà de la simple transmission de savoirs ou de savoir-faire, en favorisant une expérience d’apprentissage plus vivante, réflexive et transformative.

Copyright : www.presencing.org/theoryu

NOTA BENE : que l’on ne se méprenne pas, les indicateurs, les processus, le reporting ou même la conformité légale restent essentiels. Mais ils ne peuvent qu’accompagner et suivre le changement. Ils n’en sont pas le moteur.

Vous souhaitez vous donner les moyens d’essayer ?

En collaboration avec le Transformaction Lab, nous vous proposons une découverte en français ou en allemand des éléments clés de la théorie U : Théorie U et leadership. Nous y mettons l’accent sur la posture et le leadership personnel, ainsi que la compréhension des processus systémiques.

La prochaine formation a déjà lieu le 19 novembre 2025 à Lausanne, info et inscription par ici.

Relever le défi de la durabilité – ou apprendre à innover autrement