Hitze in Städten: Eine wachsende Herausforderung

Wer im Sommer durch dicht bebaute Strassenzüge geht, merkt schnell: Beton speichert Hitze – und lässt sie nur langsam wieder los. Die Folgen spürt man nicht nur am eigenen Körper, sondern auch in der Stadtplanung. Auch in der Schweiz steigen im Zuge des Klimawandels die Temperaturen – besonders in Städten und Agglomerationen, wo sich Hitzespots zunehmend zum Problem entwickeln. Ältere Menschen, Kinder und chronisch Kranke leiden besonders.

Im Rahmen des Pilotprogramm zur Anpassung an den Klimawandel des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) ist durch die Kooperation der seecon gmbh, der ETH Zürich, dem BAFU, dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS sowie vier Luzerner Agglomerationsgemeinden ein zentrales Lösungsfindungs-Werkzeug entstanden: die Hitzetoolbox.

Warum braucht es eine Hitzetoolbox und worum geht es dabei?

Der Handlungsbedarf ist offensichtlich und die Notwendigkeit zur Klimaanpassung wird immer drängender – doch häufig fehlt es an klaren Strukturen, wie man vor Ort wirksam handeln kann. Hier setzt die Hitzetoolbox an: Sie bietet Gemeinden eine konkret anwendbare Unterstützung, um Klimaanpassung als festen Bestandteil der Planung zu etablieren. Der Fokus liegt dabei auf der praktischen Umsetzung und der Integration in bestehende Verwaltungs- und Entscheidungsprozesse.

Wie funktioniert die Toolbox konkret?

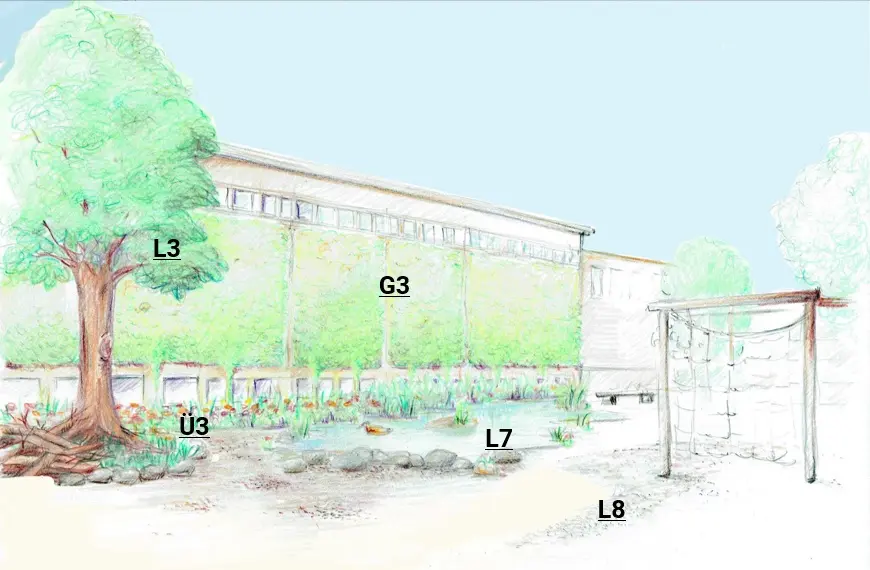

Zunächst werden mithilfe einer qualitativen Methode die Exposition sowie die Vulnerabilität der Bevölkerung erhoben: Wo entstehen im Siedlungsraum Hitze-Hotspots? Welche Bevölkerungsgruppen sind besonders betroffen? Daraus ergibt sich eine Standortanalyse, die in einem partizipativen Prozess mit lokalen Akteuren ergänzt wird. Auf dieser Grundlage wird aus einem umfangreichen Massnahmenkatalog nach dem Prinzip «Begrünen, Beschatten, Belüften und Bewässern» ausgewählt.

Einige Beispiele:

- Schaffung und Vernetzung von Frei- und Grünflächen

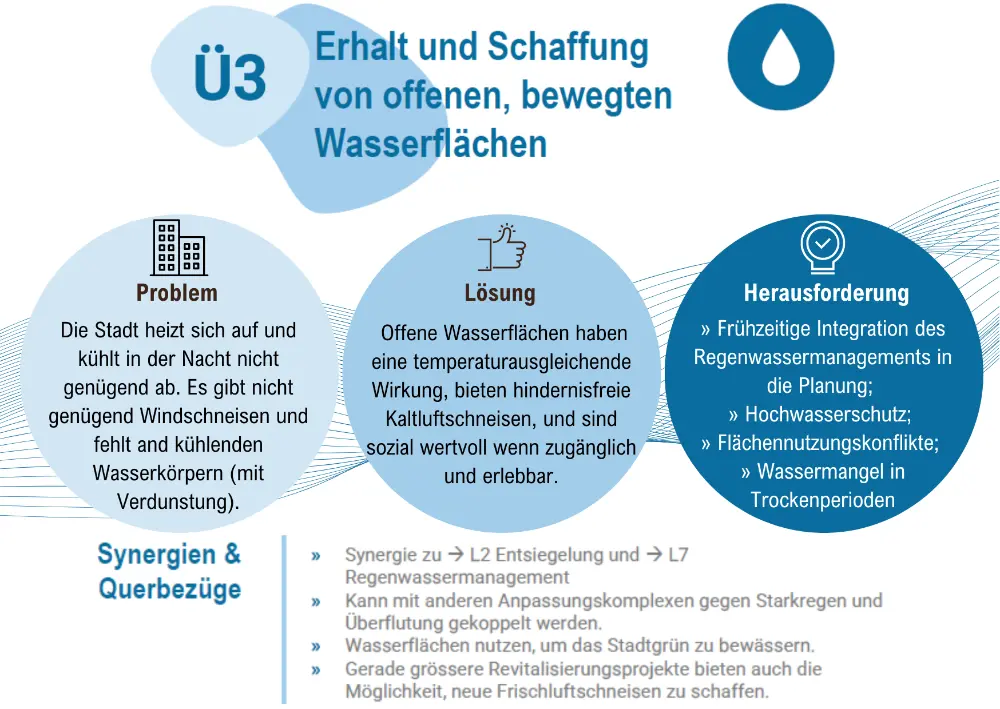

- Erhaltung und Schaffung von offenen, bewegten Wasserflächen

- Beschattung durch Bepflanzung

- Errichtung von Pocket-Parks

- Wassereinrichtungen im öffentlichen Raum

- Retention und Versickerung von Regenwasser

- Hitzeoptimierte Oberflächen – Erhöhung der Albedo

Der Trick: Die Massnahmen lassen sich mithilfe eines Entscheidungsbaumes nach Dringlichkeit, Wirkung und Machbarkeit priorisieren – ganz nach den Bedürfnissen der Gemeinde. Weiter werden Synergien und Querbezüge zu anderen Massnahmen aufgezeigt.

Für wen ist die Hitzetoolbox gedacht?

Die Hitzetoolbox richtet sich an Gemeinden – insbesondere im Agglomerationsraum – die mit den Herausforderungen zunehmender Hitzebelastung konfrontiert sind.

Förderung durch das Programm Adapt+: Vom Pilotprojekt zur Standardlösung

Die Hitzetoolbox ist im Rahmen des Pilotprogramms des BAFU entstanden – und ihre Wirkung überzeugt. Mit dem neuen Förderprogramm Anpassung an den Klimawandel - Adapt+ unterstützt das BAFU gezielt die Skalierung erfolgreicher Pilotansätze wie der Hitzetoolbox – mit dem Ziel, diese flächendeckend in der Schweiz anwendbar zu machen.

Vertiefung gesucht? Weiterbildung empfohlen!

Für alle, die tiefer in die Materie einsteigen möchten, bietet der Kurs «Hitzeinseln im Siedlungsraum erkennen und verringern» von sanu ag fundiertes Wissen und weitere praxisnahe Inputs. Der Kurs richtet sich an Fachpersonen aus Verwaltung, Planung und Bauwesen und zeigt auf, wie Hitzeinseln erkannt und wirkungsvoll reduziert werden können. Jetzt informieren und anmelden:

👉 Info und Anmeldung hier: Hitzeinseln im Siedlungsraum erkennen und verringern, 15.10.2025, Aarau

Hitzetoolbox: So begegnen Gemeinden der zunehmenden Hitzebelastung